在历史长河中,华侨贡献卓越。抗日战争时期,华侨们挺身而出,彰显爱国情怀与民族气节。无论是回国奔赴前线、在菲律宾以各种形式支持祖国抗日,还是与菲律宾人民并肩作战,他们视死如归的精神永垂不朽。今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,本期《闽南故事》将带您了解永宁西岑村旅菲华侨王纯流在菲律宾鲜为人知的抗日事迹,以铭记历史、缅怀先烈,弘扬伟大抗战精神。

17岁参加 地下抗日斗争

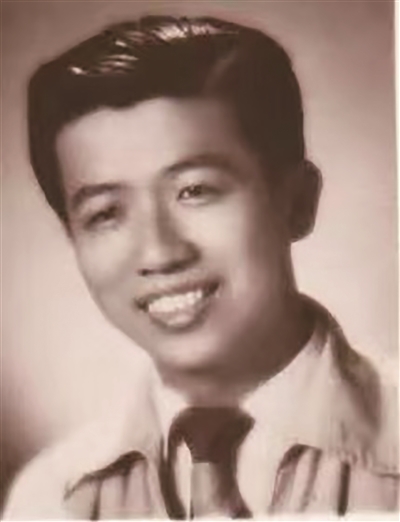

王纯流,永宁西岑村人,1926年出生于菲律宾马尼拉的一个华侨家庭。少年时,他在马尼拉华侨中学半工半读,其间与进步青年互相传阅《论持久战》《新民主主义论》等文章,接受进步思想的熏陶,追求真理的火焰因此被点燃。

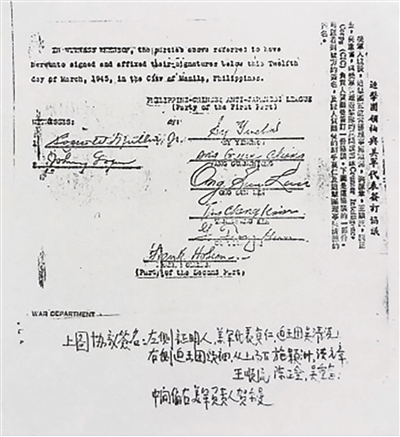

1941年12月8日,日军发动太平洋战争,占领菲律宾。1943年,刚满17岁的王纯流对日军野蛮侵略祖国和菲律宾的行径义愤填膺,毅然在菲律宾参加地下抗日组织——菲华抗日反奸大同盟,之后调至菲华抗日锄奸迫击团,同年12月加入共产党地下组织,与菲华爱国青年一起进行艰险复杂的抗日斗争。

抗日反奸大同盟和抗日锄奸迫击团是菲律宾华侨地下抗日斗争的两大组织,与菲律宾华侨抗日游击队(简称“华支”)密切配合。

协同盟军

鏖战日寇残敌

王纯流深知若不想做亡国奴,唯有奋起反抗。他和同伴们怀着随时牺牲的决心投身抗日活动。他们上街张贴标语、为抗日队伍募集物资、发展人员,甚至将反侵略标语贴到日本兵营。1944年,盟军进入战略反攻阶段,日寇负隅顽抗,地下抗日斗争陷入艰难,王纯流的好友姚贻沙不幸被捕牺牲,蔡振声、吴翰清在执行任务时突遭杀害。

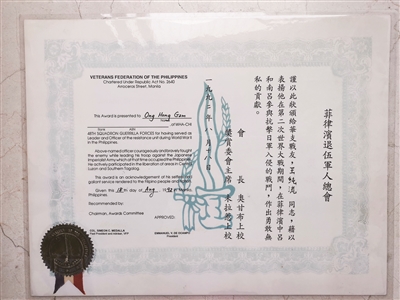

1945年2月初,盟军发起大反攻,2月3日华支配合美军先头部队攻下马尼拉。菲律宾华侨抗日锄奸迫击团组织百余人的武装队伍奔赴中吕宋和南吕宋附近山头,配合美军,与日寇残敌血战。当时,迫击团分成三个排,王纯流是排长之一。1945年8月15日,日本天皇宣布无条件投降,世界反法西斯战争胜利。当年,王纯流才19岁。后来,他回忆说:“当年的战火纷飞,刀光剑影历历在目。”

历经艰险

奔向祖国

1946年,王纯流复员后继续到马尼拉华侨中学读书,并在《侨商公报》义务服务。这时,国内解放战争已经打响。王纯流坚定支持中国共产党的领导,反对国民党反动派。1948年,王纯流回到厦门鼓浪屿与未婚妻完婚。婚后不久,组织安排王纯流重返马尼拉从事地下工作。王纯流匆忙告别新婚妻子,这一去就是五年,等他再回厦门,儿子已经四岁了。

当时的马尼拉,国民党反动势力猖獗。1952年底,菲律宾当局突然逮捕两三百名华侨。党组织考虑他和另外三位华支战友黄明交、许青云、李秀锋有被敌人抓捕的风险,决定安排他们回国。

当时菲律宾政府和新中国尚未建交,回国必须到国民党大使馆申请,这无异于自投罗网,他们只能选择其他方式回国。途中,他们历经千辛万苦、九死一生。后来,王纯流在他的《历尽千辛 奔向祖国》的回忆文章里写道,途中他们乘坐过小帆船、客货轮等,经过北婆罗洲、苏禄群岛入境印尼。为了安全起见,他们四人轮流值班。小船漂流在茫茫大海上,他们一有发现无人岛就赶紧下船寻找淡水和食物。有一次小帆船搁浅了,他们下海推船,他自己竟因为太累了,站在海水中就睡着了。

到印度尼西亚(简称“印尼”)后,他们主动到警察局,请印尼政府协助送回中国,当时印尼政府和新中国已经建交。经过大使馆和当地华侨组织从中斡旋,印尼政府同意让王纯流等4人离境回国。他们领了护照后,在印尼泗水登上开往香港的轮船。船到香港后,当地警员送他们过境。他们乘火车过罗湖转深圳,此时已是1952年11月中旬。当看到站岗的边防战士、飘扬的五星红旗时,他们不禁热泪盈眶。

王纯流等4人于1952年7月离开菲律宾,历尽艰辛,在海上漂泊4个多月,经过5个国家和地区,11月才回到祖国怀抱,中共中央华南分局(当时设在广州)迎接他们并给予妥善安置。后来,他们在厦门长期从事侨务工作。

王纯流的抗日事迹,是菲律宾华侨英勇斗争的缩影。他是不幸的——十几岁便被迫卷入腥风血雨的战争中;但他又是幸运的——最终回到祖国怀抱,投身新中国的建设浪潮。

当华侨所在的居住国遭受侵略者铁蹄践踏时,他们愤然而起,主动组织武装队伍,与侨居地人民并肩作战,不惜抛头颅、洒热血。他们以钢铁般的意志和大无畏的勇气,诠释着正义与担当。他们的事迹惊天动地、可歌可泣!

(王秀婷 文/图)

(相关资料及照片由永宁镇归国华侨联合会提供)